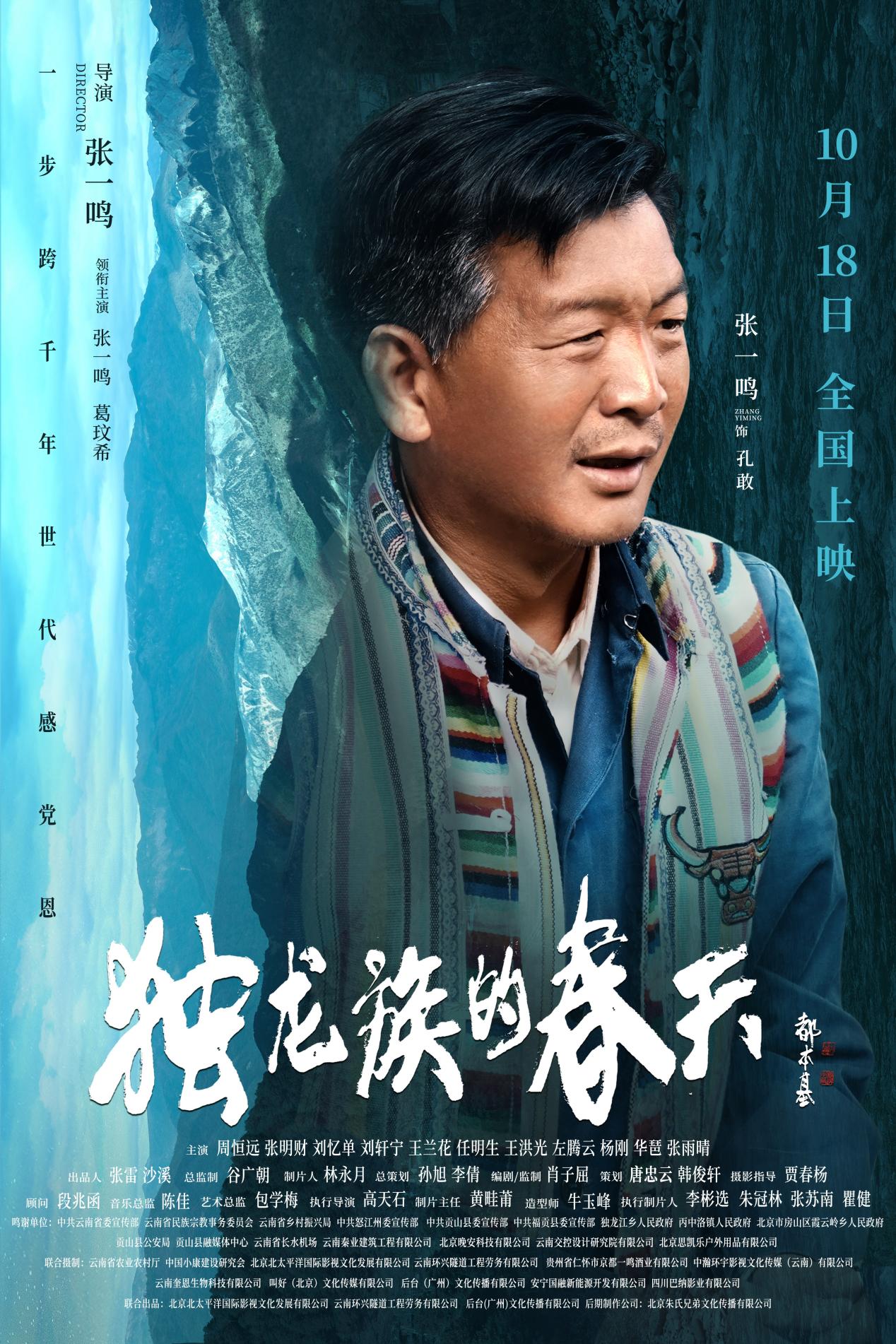

在独龙江的春潮里,看见一个民族的生命史诗

当高黎贡山的晨雾漫过独龙江的碧波,木楞房上的炊烟与五星红旗一同升起,电影《独龙族的春天》用这样一幅充满呼吸感的画面,拉开了一个民族 “一步跨千年” 的壮阔叙事。它没有用宏大的口号堆砌主旋律,而是以孔敢一家三代人的命运为针脚,将独龙族的文化根脉、脱贫攻坚的艰辛历程与军民鱼水的深情,缝进了每一个鲜活的细节里,让观众在光影流转间,触摸到一个民族从苦难走向新生的温度。

影片最动人的力量,在于它选择了 “以小见大” 的叙事视角。主角孔敢不是高大全的英雄,而是一个带着烟火气的普通人 —— 他是幼年被解放军从悬崖边救下的孤儿,是中年为村里修公路跑断腿的村干部,是晚年揣着半块银饰寻找母亲的游子。他的人生轨迹,恰好与独龙族的发展节点重合:从 “刀耕火种、岩栖穴处” 的原始生活,到通电通路、发展产业的现代日子;从语言不通、观念隔阂的扶贫初期,到各族群众拧成一股绳的同心奋斗。

那些充满生活质感的细节,远比说教更有说服力。比如孔敢第一次给村里老人讲 “电灯”,老人固执地认为 “松明子才够用”;比如汉族干部李修竹为了教老乡用手机卖蜂蜜,蹲在火塘边一遍遍演示;比如村民们凑钱凑力修桥,有人捐出珍藏的木料,有人背着工具走十几里山路。这些场景没有刻意煽情,却让 “脱贫” 不再是冰冷的数字,而是一个个具体的人,用双手改变命运的真实模样。

作为首部聚焦独龙族的电影,《独龙族的春天》没有将民族文化当作 “背景板”,而是让它成为推动剧情、塑造人物的核心力量。影片里藏着太多令人心动的文化细节:文面奶奶用独龙语讲述古老的传说,纹样繁复的独龙毯在阳光下泛着温暖的光,节庆时响起的《酒歌》里满是对生活的热爱,就连孔敢寻母时揣着的那半块银饰,都是独龙族 “以物寄情” 的传统见证。

更难得的是,影片没有回避 “传统与现代” 的碰撞。当年轻一代开始用直播卖特产,当孩子们在教室里同时学习独龙语和普通话,当传统竹编技艺与现代设计结合,我们看到的不是文化的消亡,而是新生。就像孔敢的儿子,放弃城市工作回到家乡搞农业技术,他说 “我是独龙族的孩子,得把根留住”—— 这句话,恰是整个民族对文化传承的态度:既要走出去看世界,更要守着根谋发展。

影片的结尾,年迈的孔敢终于在天安门城楼下,用独龙语唱起了感恩的歌。那一刻,没有复杂的台词,却让观众瞬间读懂了 “家家挂红旗、户户念党恩” 的深意。这种感恩不是刻意营造的,而是刻在独龙族群众骨子里的 —— 是解放军当年翻雪山送物资的情谊,是扶贫干部扎根边疆的坚守,是 “户户通电”“独龙江公路贯通” 等政策带来的巨变,让这个曾被群山阻隔的民族,真正迎来了属于自己的春天。

《独龙族的春天》本质上是一部 “生命史诗”。它写的是独龙族的故事,却也是所有在时代浪潮中奋力前行的民族的缩影;它讲的是脱贫攻坚的成就,却也藏着对文化传承、人性温暖的深层思考。当影片最后,独龙江畔的孩子们笑着奔向远方,我们知道,这场 “春天” 不是终点,而是一个民族带着文化根脉,走向更辽阔未来的起点。

鲁公网安备37020202370277号

鲁公网安备37020202370277号